とてもよかった。

実は読んだことがなかった。

そればかりか、あらすじも、名言も知らなかった。

めちゃくちゃよかったですよ。

きっといろいろな人がいろいろな感想をすでに述べられていると思いますが、

子どもから大人まで、読んでほしい本です。

とてもよかった。

実は読んだことがなかった。

そればかりか、あらすじも、名言も知らなかった。

めちゃくちゃよかったですよ。

きっといろいろな人がいろいろな感想をすでに述べられていると思いますが、

子どもから大人まで、読んでほしい本です。

読むのは二回目。

二回目の方が、先が気になりすぎないので、詳細まで頭に入る感じがした。

老人になるということ、

心の支えがあるということ、

を考えさせてくれる一冊。

私が今更おすすめする本ではないと思うけれど、

おすすめ。

たぶん、疲れていたときに買った本。

しかし、読んだのは余裕ができてから。

そのおかげで、書いてある内容はしっくり入った。

というか、入り過ぎて衝撃はなかった。

じんわりと、”そうだよな・・・”って感じた。

一番、自分の中に残ったのは、”100年以上前に書かれた本だと思えない”という点。

その結果、”1900年代に科学技術の発展によりすごい変化があったと思い込んでいたが、人の認知はそんなに変わっていないのではないか?”という考えが終始浮かんだ。

私自身、子どものころと比較して、世界はけっこう変わったと思う。

昭和は・・・、平成が、、、とかいうお話は好きではないけれど、場面を切り取ってみればいろいろ変わっていると思う。

社会の変化とともに、人の価値観も変わっていると思う。

自分の子どもの扱う言葉や常識も私とは異なる。

でも、変化の最中に人間が感じられる認知には限界があるのではないかと思う。

振り返って、スナップショットのように比較すれば、その変化は認知できるかもしれない。でも変化の最中に感じる”情報”に対して、人ができる”反応”はそんなに変わらない。

世界の変化に対する認知の限界に対して、私たちがどう立ち向かうのか?

少なくともこの本が100年以上前に述べている問題提起に対して、私たちの多くはまだ克服できていないように思える。

うーん、悠揚館としてはどんないい影響を社会に与えられるのだろうか?そもそもそんなこと考えていること自体が傲慢なのではないだろうか?

とか考えて、最終的には”世界に素敵な未来を提供しよう”と初心に帰りました。

なぜ、いつ、買ったのかわからなかったのだけれど、机の上にあったから読んだ。

多分、誰かが昔勧めてくれたんだろうと思う。

私がこの本に対して解説のような感想を述べるにはあまりにも勉強不足であり、生兵法で大怪我しそうなので、感じたことを書こうと思う。

仏教における、解脱と涅槃のことが記載されていて、それがゼロポイント、つまり原点なのだろうという理解をした。

元々、仏教の考え方を聞いたりしていると、「確かにそうだな」、とか、「うん、そう感じる、考えることある」とか思うことが多かったこともあり、すんなり入ってきた感じ。

あと、仏教は現代において必ずしも正しい道を解いたわけでもなく、よく生きることに主眼を置いているわけでもないという記載は、なんとなくそう思い込んでたわたしに気づきを与えてくれました。

素晴らしいとされている人、何かで有名な人は、人格も優れている、優れていなければならないといった幻想は、どうかと思うけれど、自分もそこに囚われてるんだろうな。

なんというか、憧れてる人の人間的な部分をついつい見ないようにしてしまうとか。

とにかく、自分の心と向き合うきっかけになった本でした。

特に、解脱できなかった方々が、解脱できるようになった時のお話が、「確かにそうかもー」って思いました。

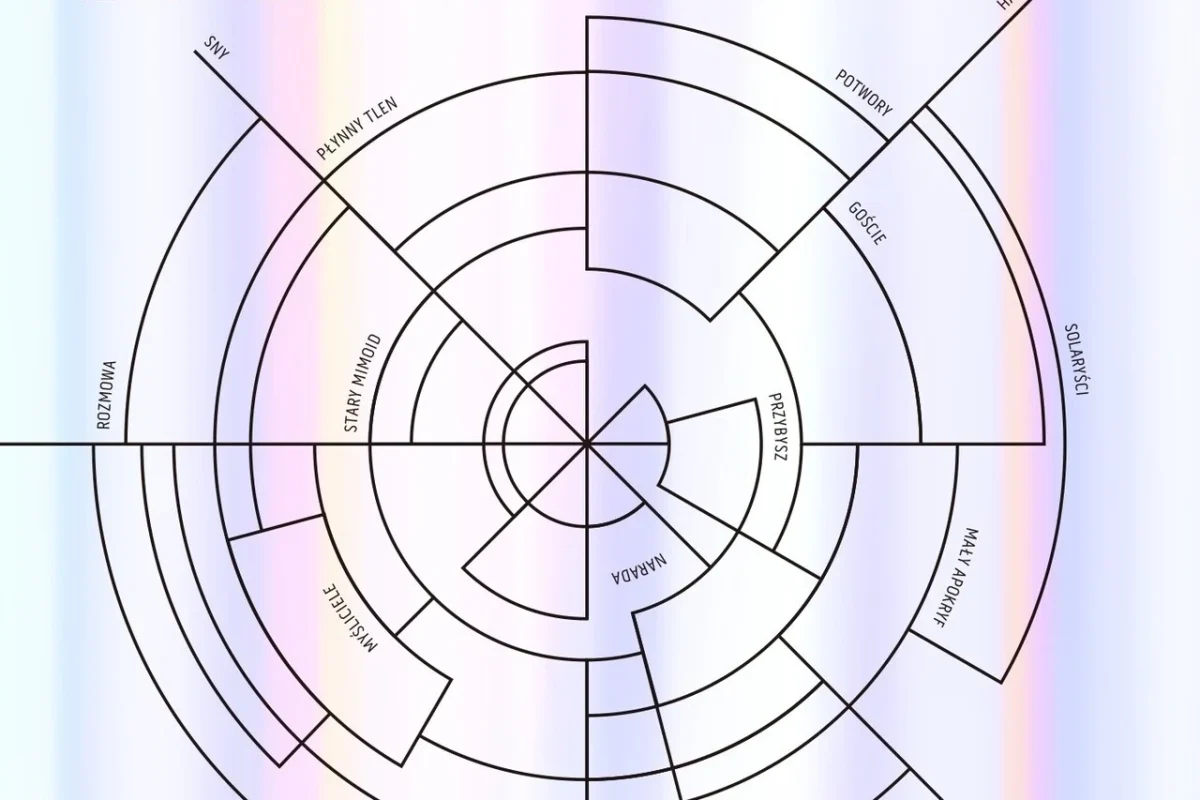

SFです。

SFに触れるのは2001年宇宙の旅以来かもしれない。

人の傲慢さを感じる作品でした。人は、、、

「宇宙にいる知的生命体がいたとして、それは自分達という定規の直線状のどこかにいると思い込みがち」

「わからないものに仮説をつけて、それっぽい証拠をあつめようとして、解明しようとしがち」

「自分が本当に望んでいることは、意外と自分で認めたくないことだったりする」

そんなところがあるのかなと思いました。私もそういうところめちゃくちゃある

めちゃくちゃ簡単にあらすじを紹介すると、、、

ソラリスと言う惑星の「海」はどうも生命体っぽい。しかし、研究してもよくわからない。なんか人の記憶を掬って、それを模倣することがある。しかも記憶にたいしてかなり精密、だが、若干違う。

研究のためにソラリスに行ったら、昔失った恋人が模倣されて現れた。

一緒に研究する仲間たちにも、何かしらの模倣された誰かがいるみたい。でも仲間はみんな何を言っているよくわからない。ソラリスの海に対する向き合い方も違う。

主人公はなんやらかんやら模倣された恋人の存在を認めたけど、いろいろ問題が起こって、最終的にソラリスの海に触りに行く。

みたいな感じ。

面白かったのは、やたらディティールの細かい「ソラリス学」みたいな研究内容。

物語の本筋にはあんまり関係ないと思う。だって、結局ソラリスの海を正しく解明できている人はいないのだから。

「わからないことを、わからないまま受け入れる」

これをやってしまうと、科学とかの発展はないのかもしれないけれど、頭の片隅にはいつも置いておきたいなと思った。

少なくとも、「わからないものに、自分の定規を当てはめて、無理やりわかった気になろうとする」のは、ちょっと傲慢さがあるなと、そんな気持ちになれた本。

美術と音楽を分けて考えすぎていたり、デザインとアートを分けて考えすぎている。そんな自分に気が付きました。

分けて考えることもできるが、一緒に考えることで広がる解釈もある。

そんなことを気が付かせてくれる本でした。

自分は「アート」ってのは、芸術よりも表現に近くて、作るものというよりも、出ちゃうものなんだろうなと、思ったかな。

この本に関しては読書会をやってるんだけれど、出てきたアート作品について感想を言い合うのが楽しい。

美術館とかで、そんなことをやってみたかったなと思った。

いつかやってみよう。

三部は問題定義から問題の構造化、課題分析

四部は表現方法について記載されている

三部に関して、私が素晴らしいと感じたのは「課題」という言葉について、定義づけするヒントを記載してくれていた点

この本では「イエス・ノーで答えるべき質問形式」と記載。

言葉の定義なんてものは人によっても異なると考えるが、自分の中での定義ははっきりしておきたいものです。

が、この「課題」という言葉の定義づけに、この一年けっこう悩んでいた。

「ゴールにたどり着くためも乗り越えるべきのハードル」「理想と現実のギャップ」のような定義をしていたが、実際に課題を特定するときにはその定義だけではうまくできなかった。

しかし、「イエス・ノーで答えるべき質問形式」という定義が加わったことで、パズルがハマった感覚。

これにより、イシューツリーとロジックツリーの違いに対しても解像度が高まったと感じる。

一方、本全体を読了した感想としては「まだまだこの本に対する私の理解に不満が残る」でした。

これは、もう一回読まないと。読みたい。

もっと実際の体験、経験を積み、力を抜いて、ゆっくり読まないと、なかなか満足いく理解には到達できないなと、、、

学校における国語の問題が、理解できないってどういうことか、その理解も深まった気がする。

また、読ませていただきます。

考える技術という題名がついているけれど、私の感想だと「整理してチェックする技術」だと感じた。

基本的にはグループ化の分析活動とそれを並べる順序について記載されている。

時間の順序、構造の順序、度合の順序とあるが、構造の順序と度合の順序の区別がけっこう難しい。

ここは順序よりも先に、構造で切っているのか?類似のもので切っているのか?を認識することに注力した方が良さそう。

構造の説明は見える順番に整理、類似のものは伝える順番で整理って感じだと一旦解釈した。

白紙の主張を避けるというのはけっこうわかりやすいし、いろんなところで言われているので割愛。

ただ、具体的な言葉で伝えることの重要さまでは理解していたつもりだったけれど、行動の結果を主張する場合には「行動の最終成果がわかるように記述」という解像度はとても勉強になった。

あたりまえなのだろうけれど、少なくとも私にとってこの本は細かく教えてくれる。

直接書いてあるわけでもないけれど、ピラミッドストラクチャーの各レイヤーに名前をつけることも大切だなと感じた。これもこれまでなんとなく頭の中でやっていたけれど、明確に認識できてはいなかった。

構造上の類似点を見出すという項目も「主部」、「述部」、「判断」に着目している点が”いいじゃん!”と思った。当たり前を認識するって難しいのよ。

「帰納的なジャンプ」って言葉は「帰納法で見出した新しい一般論」って言葉に置き換えて解釈。

そんな感想。

基本的なことを書いてあるのだろうけれど、しっかり理解するって難しい。

あとは、どうやって使うか?だけれど、これは反復だと思う。

それによって発生する一次的な効率の低下はあきらめる。

コンテンツ開発のため、ロジカルシンキング関連を再度鍛えなおすために読書開始した本。

しっかり理解しようとすると思ったより時間がかかる。

よって、しばらくはバラバラと本の感想を書こうと思う。

これまで、「相手の認識・興味・反応を考える!」みたいな解像度で考えていたのだけれど、まずそこの解像度を高めてもらえました。

ここの部分が自分には弱かったと実感。こちらが今回一番の収穫。

イシューを考えるうえでも、自分の場合、先にここをより深く考える必要があると思う。

たぶん、ビジネススクールで学んだ「クリティカル・シンキング」でも同じようなことは聞いているし、根本は同じだということはわかるのだけれど、

今一度、自分で本を読み、自分で考えると足りなかったところ、偏っていたところが見えてくる感覚。

あと、「綺麗に仕上げてしまうと、ついそれを気に入ってしまう」という文章にも納得。「とりあえず書く」ことの意識をもっと高めないとなと思う。

また、いきなり「キーラインを書くことをしがち」。これもあるあるだと思った。

仮説思考で考えようして、いきなりキーラインで考えがちになっていたなと反省。基礎である導入部でイシューをしっかりつかんで、何を伝えるべきかにもっと集中しないと。

導入部に書くことは「過去の出来事であり読み手が合意する事項」、本文に書くのは「考え」ってのも勉強になる。

「本当に議論に関心があるのはごくまれで、関心ごとは常に行動にある」という言葉も納得。ここをちゃんと分けて考えられてなかったなと思う。

今更読んでいるようじゃダメだなと反省した本だけれど、いまだからよりよく消化できることもあるよねと思って、初心に帰って読みました。

個人事業を開業したものの、軌道に乗せるどころか、当初やりたかったことが正しいのか?迷ったときに偶然紹介された本

たまたま、別の仕事でエキスパートインタビューしてたら、推奨された本

手法そのものは、なんというか、「ああそうだな、そうかもな」という感想なんだけれど、

それよりも、なんとなく沁みついていたこの本で言えばコーゼーション、馴染み深い言葉だとPDCA思考とか、リスクコントロール思考とか、予測とか、、、

その呪縛から少し開放された感じ。

いや、でも呪縛というのは言葉が悪く、使いわけできる思考力が大事なんだろうと思う。ただ、偏っていたという点では自分にとっては呪縛に近かった印象。

手法や思想の複雑な関係性を安易にわかろうとしないことが、大事だと。最近は良く思う。

そこで安易に「中道」にしちゃうと、なんでもありみたいで議論は進まず、

「みんな違ってみんないい」にしちゃうと、分断になりかねないのだと思う。

複雑であることを認め、それを乗り越えられる人格を自分は身に着けたい。

そして、それをみんなで身に着けて、世界をより面白いくしたい。

と、あらためて思いました。

鍛えなおしたかったから、読んだ

いままで読んだ思考系の本の中でも自分にはしっくりきた。

心に残ったフレーズは

「おや!」 と思ったときに、意識 のフックをかけ てくるだけでいい。 おいしい!おもしろい! 変 だ!と思うものに点を打つ。 引き出しにストックするのは大事だが、ストックすることに 一生懸命になりすぎると疲れる。

内田 和成. 論点思考 内田和成の思考 (pp.176-177). 東洋経済新報社. Kindle 版.

少なくとも、勉強ってその方が面白いよねって思う。

これは取り入れて確かめてみよう。まずは自分に対して。

だいぶ有名な名著らしいのですが、私は先月知りました。

お恥ずかしい。

確かに、心を打つ内容でした。

一方、もっと感じられること、感じるべきこと、考えられることは多いと思うのに、

何かそこに至っていない感じがしていて、

自分の感性の鈍さや、知識、想像力、思考力の弱さが悔しい。

ただ、それでも、「生きること」「辛さや苦しみの意味」「大切な人や気持ちを失うということ」を、考える新たに材料を与えてくれた本でした。

こんな浅い感想で語れる本ではないと思うのですが、

読了後の素直な感想です。

考えすぎてよくわからなくなった時、

友人に勧められた本

読んだ結果、「私はまだ考えすぎてないな…」と思いました。

初読で興味深かった項目は

「懐疑について」

「虚栄について」「名誉心について」

「孤独について」

「希望について」

だったのだけれど、わからないなりに、なんとなく伝わったような

自己認識で、吸収度は多分5%くらい

だから、ここに感想が書けません。

それでも感想を述べるのであれば、

自分に対して、もっと探究しようと、

それはとても難しいことであると認識しようと、

かくあろうと思えたことが、この本からいただけたこと。

ティーチ・フォー・アメリカの立ち上げ時からの軌跡を、

創業者であるウェンディーさんの目線で辿った本

話の流れは、ナイキの創業者であるSHOE DOGに似ていて、

「とにかくお金がない」って内容がけっこう多い

起業ってそういうものなのかもしれないなと思った。

SHOE DOGと比べると、ウェンディーさんの性格からか、

優しさにあふれている印象。

ただ、後半の内容がとても力強く、

理想を掲げるだけではなく、結果を約束し、こだわることの大切さがを伝わってきました。

自分も理想だけでなく、結果へのこだわりをもっと強くしたいと思いました。

自社サービスの改定への意欲がもらえた。

読んでよかった。

なんとなく、自分の未来に何かが加わった気がする。

私は教員資格認定試験を受けるまで、岡倉天心さんのことを知らなかったのですが、

資格試験の勉強をするなかで、気になったので読んでみました。

「傑作を理解するためには、身を低くして作品の前に進み、そのわずかなつぶやきをも聞き漏らさないよう息をひそめて待ち受けなければならな」

というような記述がいちばん心にのこりました。

率直な感想では、書いてあることを読んで共感することはできるけれど、

「茶道」をやって実感しないとしっくりこないだろうなと。

本を読んだり、勉強するたびにこの壁に当たってる気がする。

これは、わかったつもりでたくさん恥ずかしい気持ちになった経験があるからだと思う。

ただ、この本が書かれた目的の一つには、西洋列強に「日本」を知ってもらうこと、

理解してもらうこと、があったのだろうなと思っています。

そう考えると、次は当時の西洋列強の気持ちになって、読んでも面白いかなと思いました。ただ、その気持ちを理解するのも、けっこう困難な道だよね。と思いました。

道のりは長いよ。

いまさら紹介するの!?とか思われてしまいそうですが、書いちゃう。

まず、サイズ感がいいです。

持ってて、安心するサイズ。

しかもすぐに読める。

でも内容は濃いです。

これが実行できたら本当にすごいアイデア生まれそう。

言葉をマスターすると、アイデアは息を吹き返してくるものである。

この言葉が印象的でした。

自分も、アイデアつくりにチャレンジします。

昨年【学習する組織】という本も読みましたが、本の作者同士が大親友らしいです。

そういうのを読んだ後で知ると、ちょっとテンション上がります。

読んで感じた比較になりますが、

【世界はシステムで動く】のほうが、システム思考を詳しく説明

【学習する組織】のほうが、システム思考を組織で具体的に使う方法を説明

している印象です。

【世界はシステムで動く】を読んで、心に残った内容を羅列すると、

です。

他にもいっぱい良かった点はあるのですが、このあたりの記載が特に心に刺さっていています。

湧いた私の感想はですが、

「個人、組織間の境界の差から、善悪、差別、価値観の相違、行き違いとか生まれてそう」

「境界の線に幅もあるだろう」

「何かを考えるとき、“今考えていることの境界は?“って自分に問う癖を身に着けたい」

といった感じです。

元々、経営戦略とかプロジェクトマネジメントを考えるときも、“ドメイン(領域)“って難しいなと思っていたけれど、、、

この本のおかげで、“境界は自分が入手できた不完全な情報でつくった思い込みである“という理解が加わりました。

余計難しくなりました。どこかであきらめることも大事かな?

ありがとうございました。

よかった。

確かに、14歳に読んでほしい。

そして、この本に書いてある内容を考え込んだことがない人にも、

読んでほしい。

自分として、これはわかりやすいなと思った記載は

「良いと思っていることをするのが良いこと」

「悪いと思っていることをするのが悪いこと」

みたいな記載。

私の記載は間違っているかもしれないので、気になる人はちゃんと読もう。

あとは、「自分の身体は自分の所有物ではないのだから、

自分の思い通りにならないとは当たり前」

みたいな記載。

さらっと読めるし、オススメ。

自分がM&AとDDとかに関わる日なんて来ないよ!

と言っていた2年後くらいには、関わっていたので、

とりあえず勉強しようと読んだ本

分厚い割には読みやすく、僕にはわかりやすかった。

教科書として使いやすい本だと思う。

「QuickHit(めっちゃ雑に言うと、さっさと出る効果)の抽出」とか

「キツイ仕事は短時間でやること」とか

「ロジックツリーとイシューツリーの説明」とか

その辺が印象的でした。

ただ、こういう本は実務をやりながら、手に取る系だと思っているので、

実務をしながら、何度も触れたらいいなって思っています。

福岡伸一先生が書いてくれた本

クリティカル・シンキングとかで分けて満足している僕を

戒めてくれる本

上手に彩る言葉が作れないから、

心に残った文章をそのまま引用するだけ

私達は世界の全体を一挙に視ることはできないが、大切なのはそのことに自省的であることである

あてどなき解像と鳥瞰の繰り返しが、世界に対するということ

そのリアルのありようを知るために、私達は勉強する

私達は、見ようとしているものしか、視ることができない

北斗七星は、同じ平面にあるわけでもなく、ある程度”目の悪い”人にしか認識できない

勝手に人がそう見ようと繋いだもの

明日の空は今日の空と同じではない

私達はたくさんのタイムストッパーでそれらを止めて認識する

世界は分けないことにはわからない。しかし、世界は分けてもわからない